木の香り漂う御社殿

水宮神社の社殿は平成18年12月に造り替えられました。

木の香り漂う社殿は、本殿、幣殿、拝殿からなる権現造り(ごんげんづくり)です。

祭神にちなみ、錺金具や彫刻には水のデザイン、向拜柱には御神木のイチョウが施され、細部にまで意匠が凝らされた造りになっております。

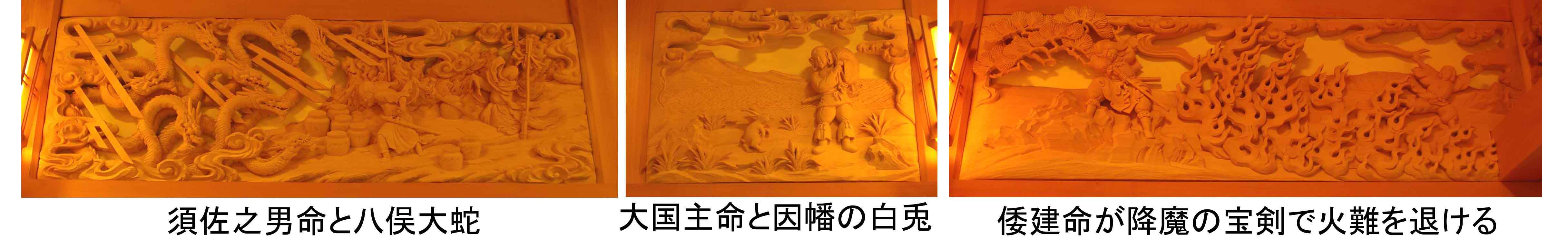

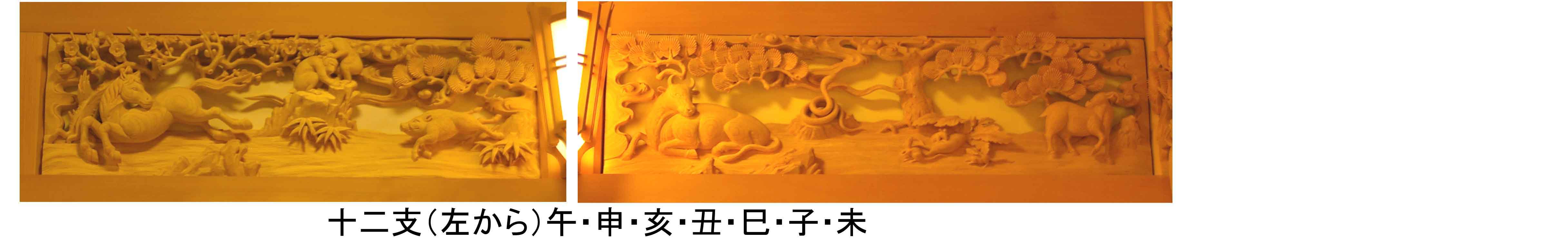

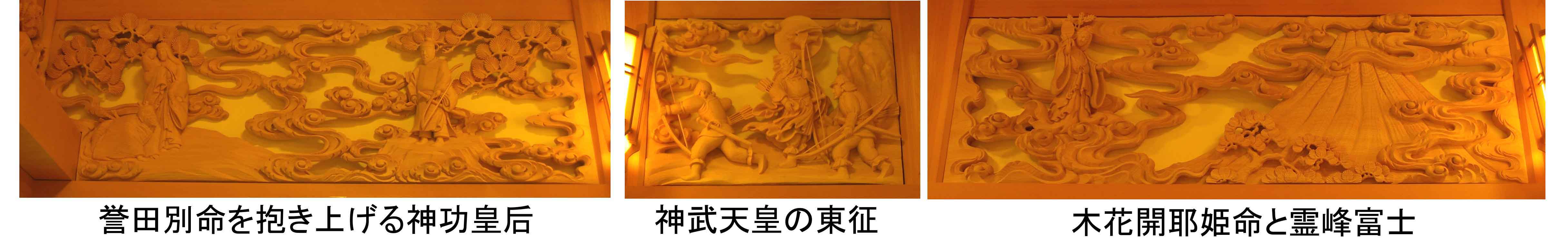

社殿内の木彫り額

例大祭での浦安の舞

他ではちょっと見られない!? 水宮神社の3大スポット

1 人々を5000年支える清水 水宮の御神水

縄文時代より人々の営みがあった水宮の地。人がいるところには水は必要不可欠です。

水宮の社号に見られるように当地は古くから良水に恵まれており、市内には今も約30箇所ほどの湧き水があります。

平成14年に水宮神社独自に水質調査を業者に依頼したところ、今も清らかな水が湧いていることがわかりました。

古代より人々を支えてきた水宮神社の御神水。

お参りの際、ぜひこの御神水で手と口をお清めください。

2 狛犬…ではない!! 狛蛙

水宮神社の社殿前に並ぶのは狛犬ではありません。

水に縁のあることから、全国でも珍しい狛蛙(コマガエル)となっています。

ユーモラスなお顔の一対の「阿(社殿向かって右)」、「吽(社殿向かって左)」の狛蛙。

お参りの時はぜひご覧になってください。

水宮に伝わる古くからの伝承 狛蛙ものがたり

昔々、この地に、人間のように立って歩きたいと願う蛙がいました。

そこで蛙は、熱心に願をかけ、二本足で歩けるよう祈りました。そしてついに願いが叶い歩けるようになったのです。

しかし、立ってしまうと蛙の目は後ろになってしまい、うまく歩くことができません。蛙はもう一度願をかけ、元のように戻れるよう祈りました。

「立って歩きたい」、「やっぱり元に戻してほしい」、ころころ心が変わる蛙に神様も怒ったのか、簡単には許しません。

困り果てたころ、大日如来(不動明王)様が元に戻してくれました。

戻った蛙は二度と立って歩きたいとは思いませんでした。

蛙は、「旅先から無事かえる」、「失くし物がかえる」、「若がえる」などとかけられ、今も願をかけにお参りされる人が絶えません。

狛蛙(ミニチュア置物) 初穂料3000円

当社では、マスコットである狛蛙のミニチュアをご用意しております。社殿前の狛蛙を忠実に模したもので、カエル=「帰る」にちなんで、交通安全、家内安全の願いをこめて、皆様にお頒かちするものです。神棚、机、玄関等に大切にお飾りください。

ご希望の方に狛蛙をお送りします。お電話あるいはFAXにて、名前、住所、電話番号、希望数をお伝えください。初穂料お振り込み用紙と共にお送りします。

お支払方法:商品と一緒に「当社の口座番号」を送らせていただきます。到着次第、10日以内にお支払いください。

発送日数:商品の発送は1週間前後かかります。

お問い合わせ

TEL 049-251-7520 FAX 049-254-1899

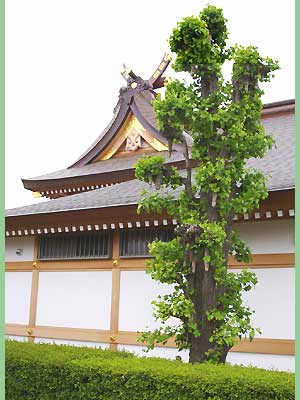

3 健康・長寿・出産・授乳の御神徳! 御神木の銀杏

水宮神社の御神木は、社殿脇にある銀杏の木で樹齢350年ほどの古木です。

幹から根の一部である気根が成長し、まるで女性の乳房のように下がっております。

このような木は全国的にも珍しく、関東ではほとんど見ることができません。

水宮神社の御神木として健康・長寿・出産・授乳の御神徳があるとされ、厚い信仰がよせられています。

神仏習合の名残 境内の建造物

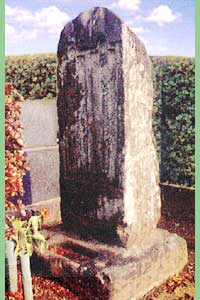

犬の塚

生保3年(1646)の建立の犬の塚です。

昔、修験者が愛犬を連れて京都聖院まで修行の旅に出ました。

しかし、無事修行を終えた帰りに愛犬がふとしたことから病にかかり、死んでしまいました。

不憫に思った修験者は、塚を造り手厚く葬ったといいます。

やがて時が経ち、修験者も亡くなると、その体はこの犬の塚に一緒に埋葬されたと伝えられています。

子どもの夜泣きや、おねしょに利くと言われています。

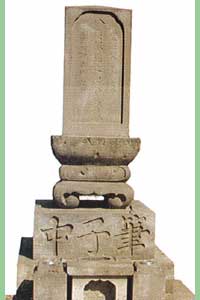

筆子塚

元治元年(1864)に般若院の門人175名威徳をしのび建立されました。

般若院法経塔

慶山法師の石碑

悠久の歴史を知る 水宮神社の御宝物

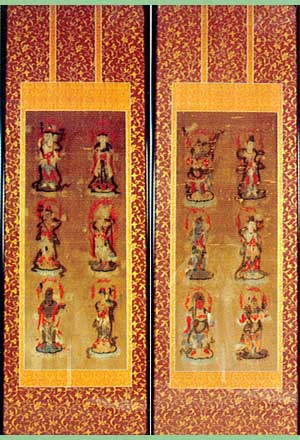

不動明王(中央) 矜羯羅童子(こんがらどうじ・右) 制咤迦童子(せいたかどうじ・左)

十二神将

仏様の守護神である十二の神将が描かれています。

般若院文書

富士見市有形文化財に指定されている古文書です。水宮神社の由緒を知ることができます。

悪疫退散魔除獅子

江戸時代から昭和40年代まで、お祭の祭に担がれてきた獅子頭です。